跟著孩子們在環保站做紙分類時,我想起高中的時候,學校非常重視環保,在那麼久遠的年代,學校就有一座小型焚化爐,還有配合的再生紙廠,我們得將所有要丟掉的紙張依大小疊放好,值日生再用報紙把它們平平整整地包起來,搬到學校的回收物收集場,而我們寫的考卷紙和學校裡使用的紙張就是利用這些再生資源重製而來。還有塑膠袋的整理更是校友們難忘的集體記憶,有耳朵的、沒耳朵的塑膠袋得分開,各自依不同的折法把它們折到最小體積再丟到回收盒裡,這個動作幾乎內化到大多數同學的腦子裡,即使大家離開校園經過這麼多年,聊起拿到塑膠袋的經驗大抵都是下意識地開始折小、折小、打結!

How Do They Recycle Paper?

Source: The National Film Board of Canada

說到紙,自然而然就想起樹木。

我想起Beth Moon花了十四年光陰在全世界人煙罕至處拍攝的那些古老樹木 (Beth Moon- “Ancient Trees: Portraits of Time”),四千歲的樹四千年的文明,想起席慕容"一棵開花的樹"美麗的詩句,想起吳明益的小說"單車失竊記"裡描述緬北森林裡那棵庇護一百多名斷後士兵的老榕樹和驚心動魄的林中戰役,是多大的樹木可以藏身一百多個人浴血奮戰六週多終於等到主力部隊來援再絕地反攻?承受烈日曝曬嘴唇乾裂喉嚨刺痛、收集葉上露水卻得先飲尿水求生...他們樹上生活的每一日都在向極限挑戰,人化成樹,樹成全了人....這真是太好看的一部小說。

我想起Beth Moon花了十四年光陰在全世界人煙罕至處拍攝的那些古老樹木 (Beth Moon- “Ancient Trees: Portraits of Time”),四千歲的樹四千年的文明,想起席慕容"一棵開花的樹"美麗的詩句,想起吳明益的小說"單車失竊記"裡描述緬北森林裡那棵庇護一百多名斷後士兵的老榕樹和驚心動魄的林中戰役,是多大的樹木可以藏身一百多個人浴血奮戰六週多終於等到主力部隊來援再絕地反攻?承受烈日曝曬嘴唇乾裂喉嚨刺痛、收集葉上露水卻得先飲尿水求生...他們樹上生活的每一日都在向極限挑戰,人化成樹,樹成全了人....這真是太好看的一部小說。

|

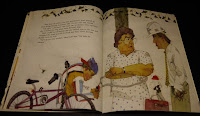

圖片翻拍自A quiet Place

|

樹木的清新、樹木的厚重、樹木的好玩、樹木的神祕、樹木的哀愁、樹木的療癒……孩子懂,可是今天叫他們再去哪兒享受那一片蒼蒼鬱鬱、飽覽那滿眼的綠?

說樹,我們讀這幾本繪本:Green, 樹懶的森林, 大木棉樹, Pearl Moscowitz's Last Stand

Green

柳綠、竹青、蔥綠、油綠、豆綠、萊姆綠、松柏綠、湖水綠、翡翠綠、蟹殼青、黛綠……會不會更有畫面?

這本Green幾乎快要接近無字書。全版的圖畫和各式各樣的綠帶給我們很舒心的閱讀經驗,挖洞設計巧妙地架接前後畫面,像是前一頁的葉子變成下一頁的小魚,讓孩子亮起驚喜的眼。

看創作者用油彩在畫布上或疊、或抹、或塗、或刮,看美得令人秉息的羊齒綠、會讓人尖叫的螢螢蟲火……各種想得到的、想不到的綠,還有什麼情況下,見不到一點兒綠? 要怎麼做才能喚回碧綠長青? 它可以拿來讓孩子觀察顏色的層次、可以拿來談環境永續的人文關懷,不過我們只是輕輕讀過,享受它的美,任孩子沈浸在來回翻看挖洞的趣味中,任那一抹綠似春雨沁入心脾,潤物細無聲。

樹懶的森林 Dans la forêt du paresseux

談到樹,就不能不講到世界上樹木最多的地方-雨林。

要讓孩子了解雨林今天面臨的處境,我覺得樹懶的森林是最淺顯又最討喜的入門書。具有設計和裝飾藝術背景的兩位繪者把雨林很美、很有質感地呈現在小讀者面前,立體書的形式讓孩子在一個個翻頁間具體地感受到樹木一棵棵被砍倒、綠地一吋吋消失的衝擊,一隻小樹懶在巨大而張牙舞爪的怪手機具和斷枝殘木紛飛中愈顯無奈無措。

地上一片光禿禿,什麼也沒有了。什麼時候人們還能聽到鳥兒歌唱? 什麼時候還能感受到微風輕拂過樹梢? 什麼時候樹懶能再悠哉遊哉的閒掛林間?

樹懶的森林

Source: 青林國際出版

大木棉樹 The Great Kapok Tree

大木棉樹是我最喜歡的雨林繪本,我還記得在書店裡看到它的封面時立刻被林間光影所魅惑神往的感覺,每一片葉子、每一條藤蔓都牽動我的心,忍不住想伸手觸摸大木棉樹厚實的板根。要在一本三十幾頁的繪本中正確而精準地畫出這麼多物種,需要花很多時間觀察研究與臨摹,這是科普繪本最耗神耗力之處,創作者Lynne Cherry對大自然的熱愛關懷在她寫實考據的作品中流露無遺。

伐木工人桑諾受命到雨林裡砍樹,砍累在樹下睡著了。樹上的蟒蛇滑下來請他不要砍樹,接著蜜蜂、猴子、大嘴鳥、…一一來到他的耳邊低語,有的說之以理,有的動之以情。桑諾醒來後,鎮懾於眼前美麗罕見的動物、穿過樹冠層的陽光灑落寶石般的光點和雨林間的氣息,他再次拿起斧頭,舉起手臂……

圖畫的視角有深有淺,讓人感受吉貝木棉的巨大高聳,同時又那麼貼近地呈現了綠樹蟒、藍閃蝶、動冠傘鳥、金剛鸚鵡、美洲豹、樹豪豬…等各種雨林動物的色彩斑斕。我好像也跟著桑諾一起進到詭譎奇幻的雨林中,在蟲鳴鳥叫、半夢半醒間與動物們有了片刻心靈的交會。動物們為樹木請命如智者的話語,萬物之靈的人類啊! 請想想樹林為地球建構了多麼重要的維生系統,請想想樹與動物、土地間的依存關係、請想想砍樹後造成的土地沙漠化、請想想生物多樣性的環節被初斷後可能引發的生態耗竭、請想想失去美麗的雨林,你的雙眼要欣賞什麼?

對雨林的認識,手邊還有一本3D立體書,另外則可以從網路上蒐尋到許多資訊和影片。可別小看了孩子們對自然生態的好奇心與學習力,近兩年前我帶著安安認識亞馬遜雨林,從地理環境、雨林的分層、近百種物種到各地雨林因不同目的遭到破壞的情況,過了這麼久他還記得絕大部份,讓我欣慰不枉熬了好幾個晚上蒐集資料。這次再讀雨林,我們又找了些影片來看,安安覺得下面這段影片是簡短易懂又充份網羅了重要物種的介紹,還意外聽到一首非常有節奏感的雨林歌曲,鼓聲鼕鼕,安晴兄妹非常喜歡,不斷重複地聽已經朗朗上口了,故分享在此。

10 Mind Blowing Facts About The Amazon Rainforest

Source: BrainFood

延伸閱讀:

2. 守護大熊雨林,20年有成

Pearl Moscowitz's Last Stand

在大木棉樹一書裡,雨林動物護樹護家園,那麼人們呢? 當面臨居民正義遭到威脅時,人們會如何面對? 又能有什麼作為? 我在二手書店偶然看到這本Pearl Moscowitz's Last Stand,目光被一般繪本很少見的畫風所吸引,這才發現是一個女性以身護樹的故事,放進來一起讀正好為我們的環境主題閱讀織起更緜密的脈絡。

故事從頭到尾就發生在一條街上。本來它只是一條在美國平凡無奇的街道,當蘇聯人、東歐的猶太人來了之後它改變了,第一位Moscowitz女士Bella請市政府開始種樹,街道因此舉更名為Gingko Street (銀杏街)。Bella的女兒們Pearl、Selma、Velma和Wilma在美麗花樹的陪伴下成長,一起見証了這條街的種種歷史變化 - 拉丁人來了、非裔美人來了、西班牙人和亞洲人都來了,不同族群的人在涼涼樹蔭下共享遊戲美食和笑語,在這個街廓建立起他們在美國的家園。但是,新市長來了,他要大刀闊斧重整市容、他要消滅陋巷打造新建設,所以推土機也來了,它推倒許多房舍鏟掉好多樹木,此刻窗內的Pearl多麼希望母親Bella還在,媽媽一定會阻止他們。

這條街只剩下唯一的一棵樹了,Pearl和她的新鄰居們繼續在這棵樹下聊天、野餐、玩牌…直到那一天,一個工程人員出現了,他說電力公司要拉新管線所以必須砍掉這棵樹,依法辦事。這一刻,哪怕已歷經滄海桑田的Pearl知道,她不能再坐視。於是,她用計絆住了這個小夥子,先是用大餐把他餵得飽飽,再邀他看家族相片話往事憶當年,可是第三天,工程人員還是又來了……被逼到懸崖邊的Pearl於是把自己銬在樹幹上,樹在人在。

鄰居們再度在Pearl身旁張羅起她們的樹下野餐聚會,然後,人們開始關注了,街坊鄰居們帶著音樂、運動、氣球聚集到這裡來,儼然是銀杏街歷來最大的街頭派對。

這是他們的陪伴、他們的支持,他們溫柔的抗爭。

愛因斯坦說:The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. 猶太神學家與社會運動者Abraham Joshua Heschel說:To be is to stand for. -- 是這個討論最好的註解。

沒有留言:

張貼留言